ゴールデンウィークとなり、仕事のことを忘れて好きなことに時間を費やせるようになりました。昨年の11月頃に電流帰還型オペアンプTI社製LMH6702を使った中波DX用のSAL(Shared Apex Loop)アンテナ用のトランスインピーダンスアンプ(ループアンテナから出力される電流を電圧に変換するアンプ)を試作していたのですが、試作1号機は残念ながら異常発振を起こしてしまい、所望のトランスインピーダンスアンプとしての十分な動作が得られず、そのまま本職が忙しくなってしまい、さらにDXペディションも終わってしまったため、この試作機は、机の片隅に追いやられてしまいました。LMH6702は表面実装タイプのオペアンプであるため、そのサイズはとても小さく、老眼の私にとって基板上への取り付けはかなりの苦労を強いられたこともあり、その結果やる気がなくなり(苦笑)時間がだけが経っていったというのが正直なところです。

|

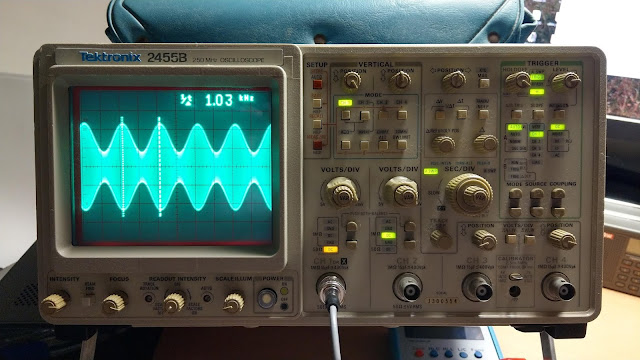

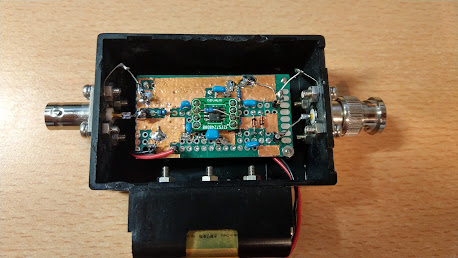

| Fig.1 試作1号機(異常発振に悩まされた) |

年が明け、中近用の老眼メガネに加えて、パソコン作業やデスク作業用にと、近近用のメガネを新たに作ったところ、お陰様でデスク作業での疲れが半減しました。長時間本を読んでも疲れなくなりました。そしてようやく今回、再びチャレンジをする気力が湧いて来た次第です。

LMH6702は、電流帰還型のオペアンプであるゆえ、その動作は電圧帰還型とはちょっと振る舞いが違います。電圧帰還型のオペアンプの場合は、+入力、-入力共に入力インピーダンスは大変大きく、理想的には電流は流れ込まないとして良いのですが、電流帰還型オペアンプの場合は、-入力は数十Ω程度しか入力インピーダンスがなく、電流が流れ込むことを逆に意識しなければならないこと等が違いとして挙げられます。電流帰還型オペアンプについて、Youtubeで大変わかりやすく解説してくださっている浜田智さんの動画があったのでご紹介させていただきます。電流帰還型オペンプによる、反転アンプの動作原理が理解できました。本当にありがたいことです。

今日は、コロナ禍でもあるため、ずっと家に引きこもって、英文のLMH6702のデータシート等を読み漁っていました。データシートを読みますといろんなことがわかります、特にLMH6702の実装において注意しなければならないことを抜粋してみると、

- 入出力端子付近にはGNDプレーン、電源プレーンは近づけないこと

- 寄生容量が、帯域制限の原因となること

- 電源ピンには高周波用デカップリング・コンデンサ0.1uFをLMH6702の電源ピンの直近に取り付けてGNDに落とすこと

- フィードバック抵抗や入力に挿入する抵抗はLMH6702の入力ピンに最短距離で接続する、これら抵抗素子の反対側は、信号源あるいはグランドまでの接続距離は適宜長くすることは可能

- フィードバック抵抗は273Ωの時がもっとも増幅帯域を広く取れる。この抵抗値より低いとピーキングが生じ、この抵抗値より高いと増幅帯域が狭くなる

|

| Fig.2 LMH6702(8Pin SOICタイプ)の評価基板LMH730227(表) (IC周辺のGNDパターンは取り除かれている) |

|

| Fig.3 LMH6702(8Pin SOICタイプ)の評価基板LMH730227(裏) |

|

| Fig.4 LMH6702(8Pin SOCIタイプ)の評価基板LMH730227(データシート) |

|

| Fig.5 8Pin SOICタイプのLMH6702のピン配置 |

GW中は時間が取れるので、ユニバーサル基板と銅箔テープを使って、この評価基板に似せた基板で回路を実装してみようと思います。評価基板が届きましたら、評価基板で作ったものとの性能評価の比較をしてみたいと思います。